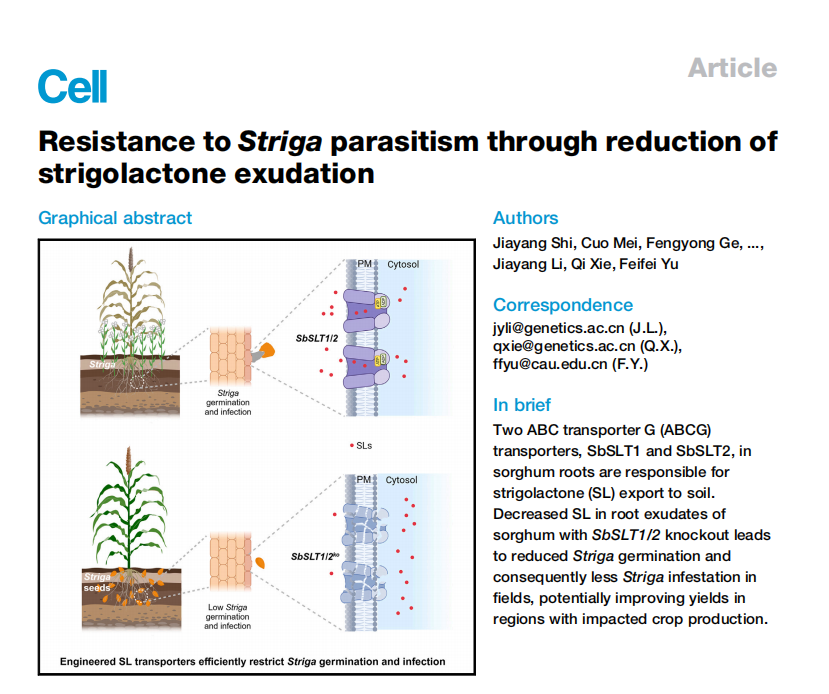

2025年2月12日,中科院遗传与发育生物学研究所/玉米等作物种质创新及分子育种全国重点实验室主任谢旗研究员课题组、中国农业大学于菲菲教授课题组以及中国科学院遗传与发育生物学研究所/崖州湾国家实验室李家洋院士课题组合作在《CELL》杂志在线发表了题为Resistance to Striga Parasitism through Reduction of Strigolactone Exudation的研究论文,研究过程中使用九圃植物培养箱进行育种孵化,首次揭示了缺磷环境促进作物SL外排的生理现象,并解析了其分子机制,填补了通过调控SL外排控制独脚金寄生研究领域的空白。

文献引用的九圃产品

相关论文信息:https://doi.org/10.1016/j.cell.2025.01.022

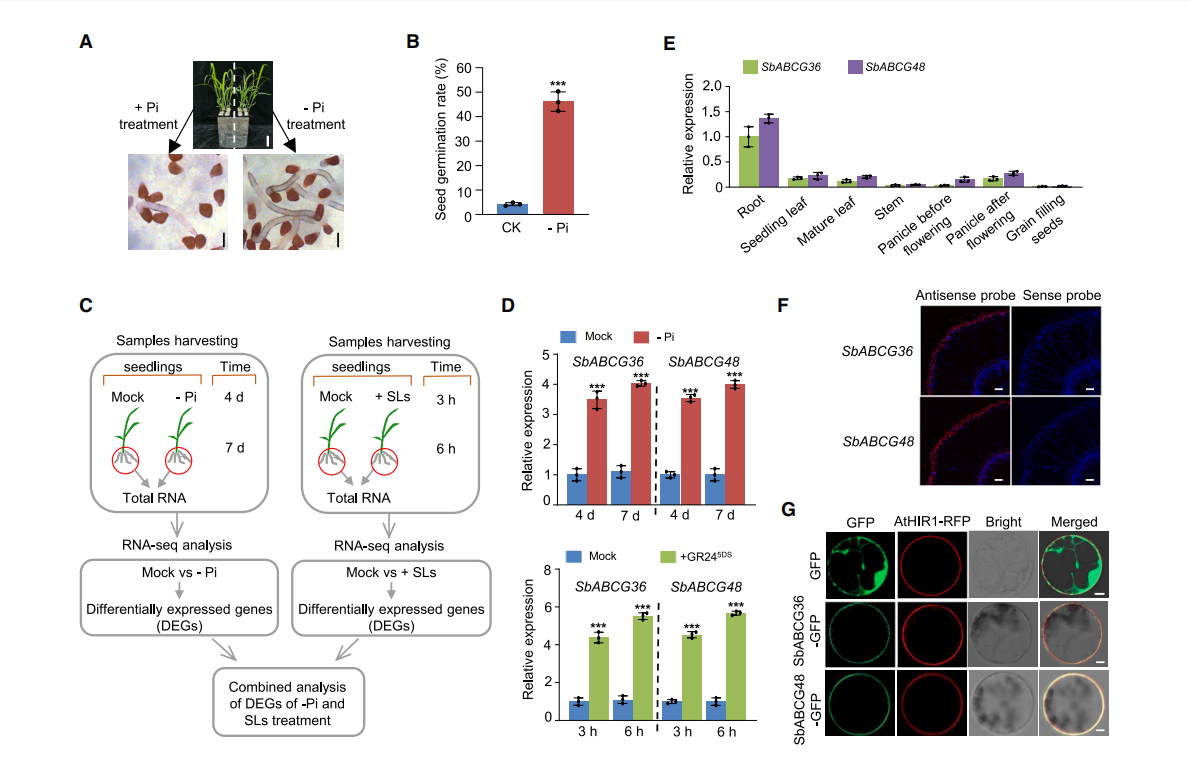

为探究缺磷条件下高粱诱导独脚金寄生的生理过程,研究团队创建了高粱水培缺磷模拟实验系统,并发现在缺磷处理下高粱根系和水培液中SL含量显著升高。进一步通过缺磷处理和SL处理高粱根系转录组测序联合分析,确定了ABC转运蛋白家族编码基因SbSLT1和SbSLT2为高粱SL外排转运蛋白的候选基因。SbSLT1和SbSLT2受到缺磷和SL处理显著诱导表达,表达模式、原位杂交等实验表明SbSLT1和SbSLT2主要在高粱根系表皮细胞表达,符合其外排SL到土壤中的功能特性。

图1 高粱中两个推定的内酯转运蛋白SbABCG36和SbABCG48的鉴定

研究团队利用酵母、爪蟾卵母细胞以及拟南芥异源表达系统,证实了SbSLT1和SbSLT2均具有显著的SL转运活性。进一步探究发现它们的同源蛋白SbSLT1-LIKE和SbSLT2-LIKE均不具备SL转运活性,强调了SbSLT1和SbSLT2在高粱ABCG家族转运蛋白中的SL转运功能特异性。为深入解析SbSLT1和SbSLT2转运SL的分子机制,研究团队利用AlphaFold结合HOLE对SbSLT1和SbSLT2在细胞膜上形成的SL转运通道进行了预测,结合实验结果最终确定了SbSLT1-F693和SbSLT2-F642为关键氨基酸位点,有趣的是,同源蛋白SbSLT1-LIKE和SbSLT2-LIKE并不存在该保守氨基酸位点,这也解释了二者不具备SL转运活性的现象。通过蛋白序列比对发现,单子叶植物中SbSLT1和SbSLT2的同源蛋白与已知的双子叶SL转运蛋白均具有该保守苯丙氨酸位点,说明在单双子叶植物中可能存在保守的SL转运机制。

图2 SbABCG36和SbABCG48作为SL输出器

进一步构建高粱SbSLT1和SbSLT2基因编辑敲除株系进行功能验证,发现敲除突变体材料的根系分泌物中SL含量较对照株系显著降低,且利用该分泌物处理独脚金种子,萌发率显著下降。田间小区实验发现突变掉SbSLT1和SbSLT2基因的高粱寄生率降低了67-94%以上,同时高粱的产量损失减少了49%-52%。

因此,SbSLT1和SbSLT2基因在提升作物抗寄生能力,减少寄生对作物造成的损失方面具有显著的应用潜力。这项研究为高粱、玉米等经济作物抗独脚金等寄生植物寄生问题提供了新的解决策略,为应对寄生植物对全球经济损失和粮食安全威胁具有重要战略意义。

若您使用九圃产品发表SCI文献,欢迎您前来联系我们,参与有奖征集计划。

活动请参见公众号【关于我们-论文征集】,或添加微信号【JIUPO907】进行了解。

我们将用更加智慧、高效、节能产品为全球农科实验保驾护航!

.jpg)